Acompañar a la víctima: Estatuto de la Víctima del Delito

Según la nueva Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito «la protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, ni depende de su posición en un proceso, sino que cobra una dimensión extraprocesal. Se funda en un concepto amplio de reconocimiento, protección y apoyo, en aras a la salvaguarda integral de la víctima.» (Sec. I. Pág. 36571).

La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Aquí entra en juego una figura profesional que deberá estar dotada de la formación, información, instrumentos y técnicas necesarios para poder llevar a cabo el cometido del mencionado mandato.

Con todo lo positivo de la ley, detectamos alguna que otra carencia de tipo práctico o de aplicación como es la disposición adicional segunda de la mencionada ley dice taxativamente que “las medidas incluidas en esta Ley no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.”

La falta de profesionales con formación específica en Victimología, y derivado del punto anterior, la falta de previsión para formar a profesionales en un futuro a corto plazo, nos convoca a tomar la iniciativa que proponemos de ofrecer la necesaria instrucción para el desempeño de esta nueva actividad profesional.

Nos aventuramos en este trabajo con una base, el fruto de nuestro estudio académico y de la sistematización de la práctica sobre una cumplida experiencia en acompañamiento a víctimas (Martín Beristain, 2012; Jovaní, 2014).

Antecedentes

Las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo, se pasó de una Victimología con un enfoque micro a un enfoque macro y de una perspectiva teórica a una aplicada. A ello contribuyó el aporte de los movimientos sociales y reivindicativos de ayuda y soporte a las víctimas de los delitos, sobre todo encabezados por el movimiento feminista. Todo esto facilitó una visibilización real de la víctima a todos los niveles y la consecución de una victimología humanista que no sólo se centraba en el plano académico, sino en el asistencial y en la demanda de una verdadera reparación de las víctimas (Fattah, 2000; Dacha Bonachela, 2016).

Esto influyó en conseguir la “Carta Magna de las Víctimas”, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su anexo de la declaración 40/34 de 1985.

Se reconocía el derecho a la protección y asistencia no sólo a las víctimas de los delitos que cada estado consideraba en su ordenamiento jurídico interno, sino también a las víctimas de abuso de poder, como aquellas que recibían una agresión o lesión a sus derechos humanos. Por lo tanto se entiende esta resolución como una extensión de la protección a los Derechos Humanos (Tamarit, 2013).

Posteriormente, se ha dado una profusa legislación tanto a nivel internacional como a nivel Comunitario en el seno de la Unión Europea.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, llegamos con la transposición en nuestro ordenamiento jurídico interno a la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. Es cierto que anteriormente ya existían disposiciones normativas de protección y asistencia a víctimas, pero sobre diversas categorías de ellas. Esta ley supone un avance, en tanto en cuanto y tal y como expresa el preámbulo de la propia ley, se considera que “es el catálogo de derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos”.

Efectivamente, la ley es muy amplia, más por la transposición de las Directivas mencionadas que por el proceso llevado a cabo por el legislador, donde se evidenció una falta de transparencia y debate.

No podemos aquí hacer un resumen de la misma, pero al objeto de nuestro trabajo, debemos resaltar el contenido del Artículo 4. Derecho a entender y ser entendida. Toda víctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevarse a cabo, desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluido la información previa a la interposición de una denuncia.

Pero, ¿qué es acompañar a una víctima?

La tarea de quien acompaña tiene como objetivo marco el de evitar, o minimizar, la victimización secundaria, que es aquella que se produce cuando una persona ya es víctima y se ha de enfrentar al encuentro de los controles formales del Estado: interrogatorios policiales, someterse a exploraciones médico-forenses y probable encuentro con su ofensor en el proceso judicial (Bustos y Larrauri, 1993), así como a los informales de su entorno inmediato y mediato hostil. Este revivir la experiencia victimante, ocasiona una multiplicidad de dudas, angustias, temores, que no siempre se pueden evitar, pero sí estamos obligados a, desde el conocimiento y el método, tratar de impedir o minimizar como ya se ha expuesto.

Así mismo, ofrecer claves sobre cómo empoderar a víctimas que en tanto en cuanto sus primeras preguntas son ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha ocurrido esto?, puedan obtener una respuesta, una restauración, en definitiva, un proceso de desvictimización. Ejercer un papel conductor, de referencia, para acompañar gestiones o dificultades que aparezcan en el proceso. Que las víctimas cuenten con información adecuada, y adaptada culturalmente para su comprensión, sobre los protocolos actuariales que se irán implementando. Que no se sientan solas. Evitar la victimización secundaria será el objetivo marco de toda intervención de acompañamiento a la víctima del delito.

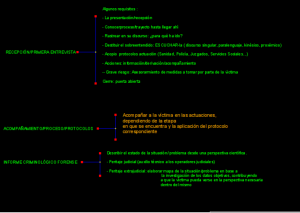

Esquema elemental de actos del acompañamiento a una víctima. Jovaní, E., 2015

Comprender que, desde la victimología, la víctima siempre es inocente. Que le es propio su relato sin solución de ser suplantable por ningún otro, ni que responda al imaginario ni asimilable a ninguno otro. Quedará reflejado con una actitud y escucha activa preñada de interés por saber sobre ella, sobre lo que la víctima tiene por decir. Legitimando su decir le investirá de autoridad en su dolor por lo acontecido normalizando y dando sentido a su experiencia, intransferible, sin estandarizar lo que se escucha, sin patologizar ni tampoco compadecerla, sino normalizando su expresión porque lo anormal es el ilícito que la lleva a sentirse y comportarse como lo hace.

Quede claro que no es nuestra paciente. Aunque pueda llegar a necesitar un tratamiento psiquiátrico o psicológico, en tal caso será la o el paciente de dicho profesional, de igual modo que pueda requerir la intervención de los Servicios Sociales. Integrar el proceso legal o administrativo y el propio proceso personal de la víctima porque ambos pueden ser, sucede muy a menudo, divergentes.

El acompañamiento a la víctima lo es durante todo su trayecto, en tanto que persona de referencia garantizando que se cumplan los protocolos adecuadamente, facilitándole la comprensión de los mismos y del proceso, ocupando con nuestro actuar las lagunas habidas entre y en las diferentes instancias implicadas y garantizando la orientación y reconocimiento sobre todos sus derechos. Siempre y en todo momento procurándole la confidencialidad que le proporcionará un ámbito de confianza imprescindible.

Las expectativas de la víctima serán tenidas en cuenta desde antes de comenzar la relación de acompañamiento. Éstas suelen ir en aumento y pueden cambiar durante el trayecto, lo que deberá ser registrado y revisado a cada paso que se irá dando. Tanto a través de la observación, la interrogación explícita como por su espontánea manifestación. Se requerirá de una agenda que, priorizando lo esencial para la víctima, se estructure en un plan técnico de la intervención que contendrá todas las aristas del caso.

No llegar en blanco, sin previa formación teórica e instrumental. Además de una preparación teórica e instrumental, otro elemento no menos importante es la actitud con la que se percibe a la víctima por parte del acompañante y que marcará la relación indefectiblemente. Excluyendo toda connotación compasiva o de conmiseración, trataremos con una persona que se comporta de manera normal ante una situación anormal.

Esto nos lleva a recibirla de manera afable y cordial, pero evitando muestras de afectación inapropiada, por no autorizada, mientras no se haya establecido una relación, aun a pesar de la alta vulnerabilidad e incompetencia que se nos puede presentar la víctima. La relación completa para estar autorizados a intervenir no sucederá hasta que se haya agotado la derivación y se halle instalado un tercer nivel de transferencia. Es decir, en el momento en que aquella se dirija a nosotros en tanto que su persona de referencia y no como representantes de una u otra instancia social. En el primer instante de la recepción la víctima aún no sabe con quién está hablando, quién es esa persona que la atiende, más allá de una representante del lugar que ocupa: el o la profesional. Habrá que recorrer un trecho cargado de técnica y un ritmo adaptado al tiempo lógico de ella.

Los tres niveles de transferencia

1º- La víctima se dirige a una instancia social a la que le supone un saber.

2º- Se dirige a un/una profesional que ya le ha ayudado a explorar.

3º- Transfiere al devenir de su propio relato la posibilidad de encontrar nuevos sentidos.

Consiguiendo las necesarias condiciones de seguridad se generarán las bases de la confianza en las víctimas que nos permitirá poder trabajar con ellas, además de recuperar su sentido de control haciéndole saber que nadie podía prever lo que le ha sucedido (Martín Beristaín, 2012) Sin embargo, es desde el inicio que ya podremos valorar el nivel e riesgo y discernir las actuaciones en consecuencia. Esta valoración puede verse modificada en cada momento.

Incardinar la formación multidisciplinar de la criminología a la tarea de acompañamiento de la víctima requiere de una formación dirigida al cometido concreto que nos ocupa. Conocer en qué marco teórico se encuentra insertada nuestra intervención para ser conscientes desde dónde operamos, puesto que lo haremos siempre en función de la misma. En cualquier caso se hace necesario no desconocer por qué corriente Victimológica estamos influenciados intelectualmente porque ello condicionará nuestro proceder. Primará siempre la adecuación de nuestro marco al caso concreto y no al contrario.

Es del todo útil la elaboración de un mapa conceptual de la situación-problema basado en los datos, tanto objetivos como subjetivos, que ella nos proporcionará y los obtenidos con las propias herramientas de investigación, lo que contribuirá a que la víctima pueda verse con la perspectiva necesaria para comprender el papel que ha jugado hasta entonces y el que puede jugar en su nueva etapa.

En cuanto la víctima pueda advertir el lugar pasivo que se le asigna, tendrá la oportunidad de poder actuar para modificarla. En el momento en que la misma víctima pueda considerarse como sujeto activo de una historia que le concierne, obtendrá la posibilidad de intervenir en ella. (Grupo Cala, 1993).

Autora: Esther Jovani Roda. Profesora Colaboradora del Máster en Criminología: Delincuencia y Victimología de la VIU. Co-autor del programa Albert Clemente (Profesor colaborador VIU).

Referencias bibliográficas

- Bustos, J. y Larrauri, E. (1993). Victimología, presente y futuro: hacia un sistema penal de alternativas. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.

- Daza Bonachela, M. M. (2016). Escuchar a las víctimas: Victimología, derecho victimal y atención a las víctimas. Valencia: Tirant lo Blanch

- Fattah, E. A. (2000). Victimology: Past, present and future. Criminologie, 33(1), 17-46

- Grupo Cala (1993). Mujeres maltratadas, mujeres mal tratadadas. ASPARKÍA, 2. UJI, 9-18

- Jovaní, E. (2015) Ponencia: Salidas profesionales para criminólogos. UJI

- Martín-Beristain, C. (2012). Acompañar los procesos con las víctimas. Colombia: Programa promoción de la convivencia.

- Tamarit, J. M. (2013). Los derechos de las víctimas y su protección en el sistema de justicia penal. En N. Pereda y J.M. Tamarit (Ed.), Victimología teórica y aplicada (pp. 295-313) Huygens.